2025年6月2日 月曜日、のらニュースでございます。

腰をぐいっと痛めた話

さて、土日は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか?

私はと言いますと、ちょうどよい涼しさの曇り空だったので、午後からウォーキングにも行こうかなと思い、その前にゴミ出しの準備をしなければと思ってゴミ箱に向かった瞬間、右の脇腹の上あたりがぐっと、つるまではいかないけれども、そのような感じになってしまいました。

今、7、8時間ほど経っています。なのでだいぶおさまってはいますが、痛いですね。

体の内側や足の筋肉を鍛えることはやっているのですが、脇腹などの柔軟性はもともと私は乏しいので、体を柔らかくする方向でなんとか頑張らなければと思いながら日々過ごしております。

今、日曜日から月曜日に変わってすぐに収録しておりますが、今もちょっと仕事の合間にやっています。

仕事の合間にいかに趣味やプライベートをねじ込ませるかというのが、最近の日々の生活になってきています。それでも何とかやれてきているので、いいのかなとは思っています。

というわけで、本日のニュースをご紹介いたします。

118年ぶりに刑罰が見直された

昨日、6月1日から新たに「拘禁刑」というものが生まれました。

罪を犯した人への罰である「懲役刑」と「禁錮刑」が、刑法の改正によって廃止され、懲役刑に一本化されました。

118年前の明治40年、1907年に刑法が定められて以来の刑罰の変更ということです。

6月1日以降の事件・事故が対象で、現在収監されている受刑者は「懲役刑」や「禁錮刑」のままですが、新たな事件が起きた場合は新しい「拘禁刑」の対象となります。したがって、「無期懲役」という言い方も無くなるということです。

具体的に何が違うかといいますと、元々懲役刑は刑務作業として労働をする必要がありました。一方、禁錮刑は作業を強制しないという違いがありました。

今回の一本化により、原則として懲らしめとしての労働はなくなることになりました。これは社会復帰や立ち直りのための指導につなげるためです。

社会との接点を絶やさないためには…?

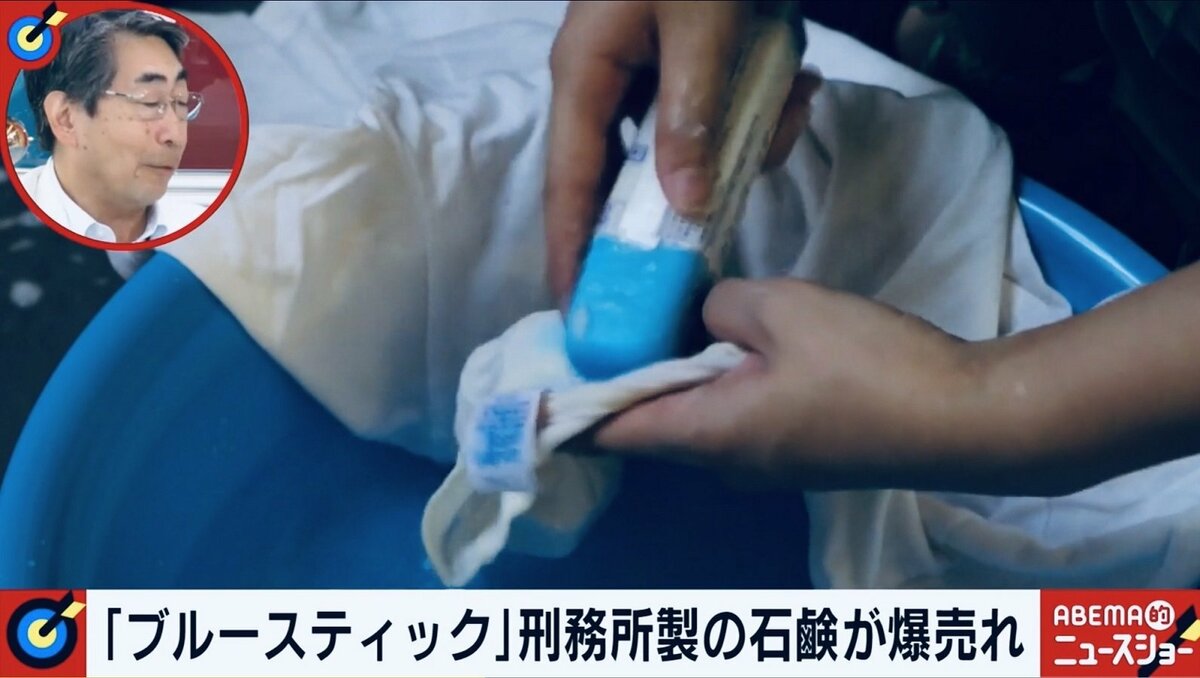

話は少し逸れますが、刑務作業で作られた有名なせっけんで「ブルースティック」という製品があります。この石鹸は洗浄力が高いとされ、市販されている「ウタマロ石鹸」と並んで人気のある製品の一つです。

こうした刑務作業は、懲らしめという意味だけでなく、社会との接点を保つためにも意味があるのではないかと思います。無気力にならないように労働を続け、適切なペースで社会復帰に向けて動いていくという点では役割があるのかもしれません。

全く犯罪とは関係ない話ですが、私自身、高校卒業後に2年間の浪人時代があり、その間は宅浪で受験対策をしていました。その時期はほとんど家族以外との接点がなく、ラジオへの投稿はしていたのですが、次第に社会から隔絶された感覚が強くなり、浪人2年目はかなり引きこもっていた状態でした。

社会との接点が途絶えると、働くことや毎日学校に通うといった生活リズムが崩れ、社会復帰が難しくなる側面もあるでしょう。今回の刑法改正も、こうした点を踏まえた議論の末に決まったのだと思います。

更生は刑務所内だけで完結する話ではない

今回の大きな転換点の背景にあるのは、再犯者が多いという現状です。

生活困窮世帯や依存症・薬物問題を抱える人が多いという報道もありますが、一度その悪循環に陥ると何度も収監される繰り返しになってしまうという問題です。

そのため、どう更生を図っていくかは刑務所内部だけで完結する話ではないと思います。拘禁刑への一本化によって刑務所内での扱いが変わりますが、最終的に再犯を防止するためには、刑務所の更生プログラムの充実だけでなく、それを受け入れる社会側の動きも非常に重要です。

もちろん犯罪の種類によって世間の見方は違うと思いますし、どんな犯罪を犯しても無条件に受け入れるべきだとは思いません。ただ、しっかり罪を償うことを前提にしつつ、ある程度寛容な社会でもいいのではないかと思います。

そうなると、収監歴のある人たちをどう社会が見るかという問題になります。差別にならず、それでいて全く問題がないわけでもないため、難しいところです。

逮捕後の人生を、評価するのは社会の役目

犯罪者を擁護することにもつながりかねないので言葉を選びながら申し上げますが、その人が犯した罪によって、どのような心の変化があったかは評価する必要があります。事件を起こしてしまってから今に至るまでの努力も、もっと可視化されるべきでしょう。それを見て初めて評価できるのです。

例えば、収監中や出所後の生活。すぐに社会に出る人もいればそうでない人もいるため、その後の人生や転職などを追跡することは難しいですが、プライバシーに影響しない範囲でトレースできる部分もあると思います。

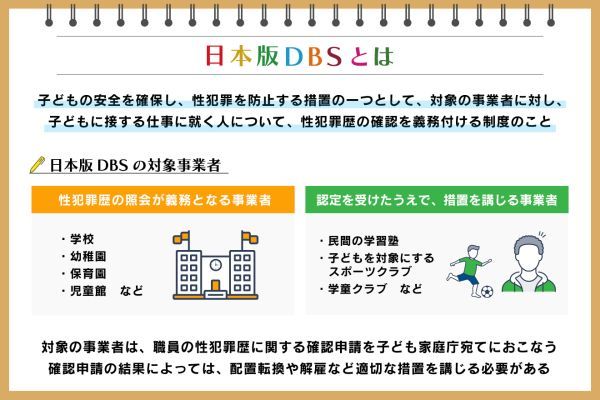

性犯罪者については、日本版DBSという、教育関係や保育関係の仕事に就けないようにする制度設計の議論が進んでいます。

犯してしまったこと自体を否定することはできませんが、逮捕後から現在に至るまで、どのような経験を経て、どのような価値観を育んだかを評価するのは、結局は社会の役目です。

「名前が変わったんだ」で終わらせちゃダメ

今回の刑法改正による拘禁刑への一本化は、「制度上の刑の名前が変わるというだけの話」と受け取られそうですが、これをきっかけに社会の仕組みとして、どう考えるべきかをしっかり見つめる必要があります。

名前が変わったからといって、「そうですか」と済ませるのではなく、拘禁刑を経て更生してきた人々、もしかしたらまた再犯する人もいるかもしれないその状況をどう判断するかを考えることが大切です。

今回の改正による効果が見えてくるのは10年後、あるいは50年後かもしれませんが、その時に適切に評価できるように、今の段階からあらゆる課題や懸念点を挙げて議論を絶やさないことが重要だと思う次第です。

それではまた次回です。

(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)