(以下はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)2025年5月13日火曜日、のらニュースでございます。

ポカポカ陽気で年パスを買ってしまった

だいぶ暖かくなってきまして、今日は自転車で隣町にある井の頭公園に行き、散歩してきました。

夕方に少し時間が空いたので、たまには外に出ようと思い、井の頭公園の隣にある自然文化園に行きました。そこは植物園と動物園が一緒になっているエリアで、1600円の年間パスポートを買いました。

1回の入場料が400円するので、年に4回行けば元が取れるわけです。

自転車で20分かからないところなので、仕事が早めに終わった日にリフレッシュしたり、場合によってはリモートワークもできそう。暑い時期や雨の日は難しいですが、さっと自転車で行くこともできるのかなと思っています。これから活用したいと思います。

暖かくなってきたのはいいものの、この暖かさがどこまで続くかですね。ほどよい陽気ならいいのですが、暑くなるのは面倒です。そして6月になると梅雨に入ります。梅雨が明けるともう8月が間近で、完全に暑い夏になります。

1年が過ぎるのは本当に早いなと感じます。そんな感じの日々です。それでは今日のニュースをご紹介しましょう。

ニセ・誤情報を「正しい」と認識したのは約半数

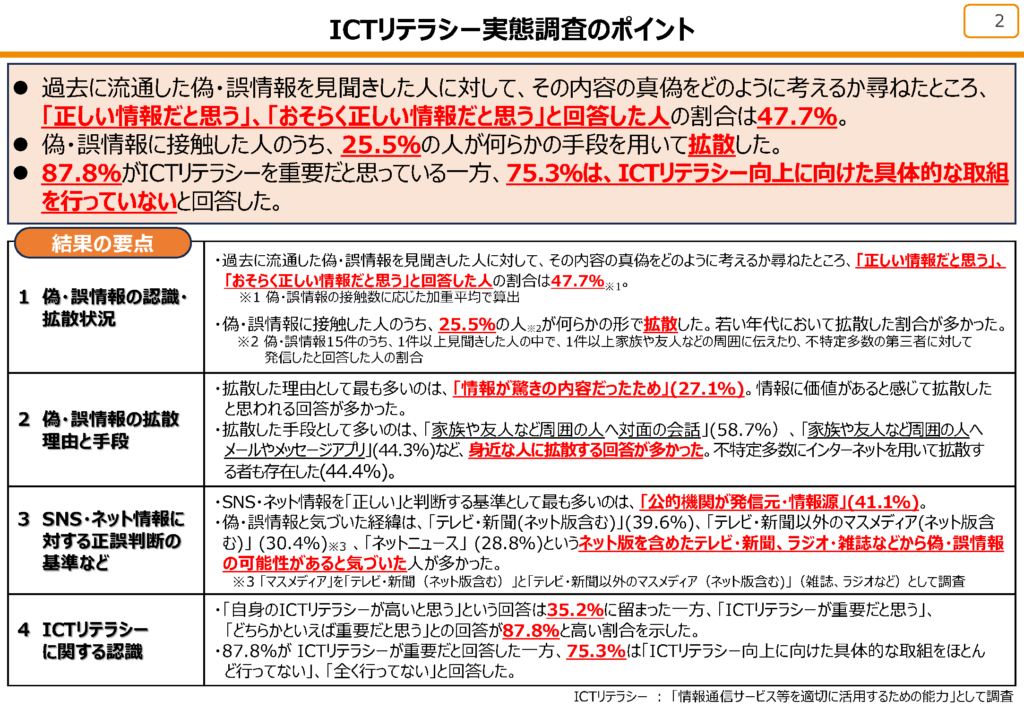

総務省が本日発表した調査「ICTリテラシー実態調査」についてです。ICTリテラシーというのはインターネットの情報などに関する能力のことですね。この調査はICTリテラシーの向上を促進するために、利用者の認識や誤情報の拡散傾向を把握することを目的としています。

全国47都道府県に住む15歳以上の男女を対象に、3月から4月にかけてインターネットで定量調査が行われました。調査協力は国際大学GLOCOMの山口真一先生が担当しています。山口先生は以前、私も週刊プレイボーイでお話を伺ったことがあります。

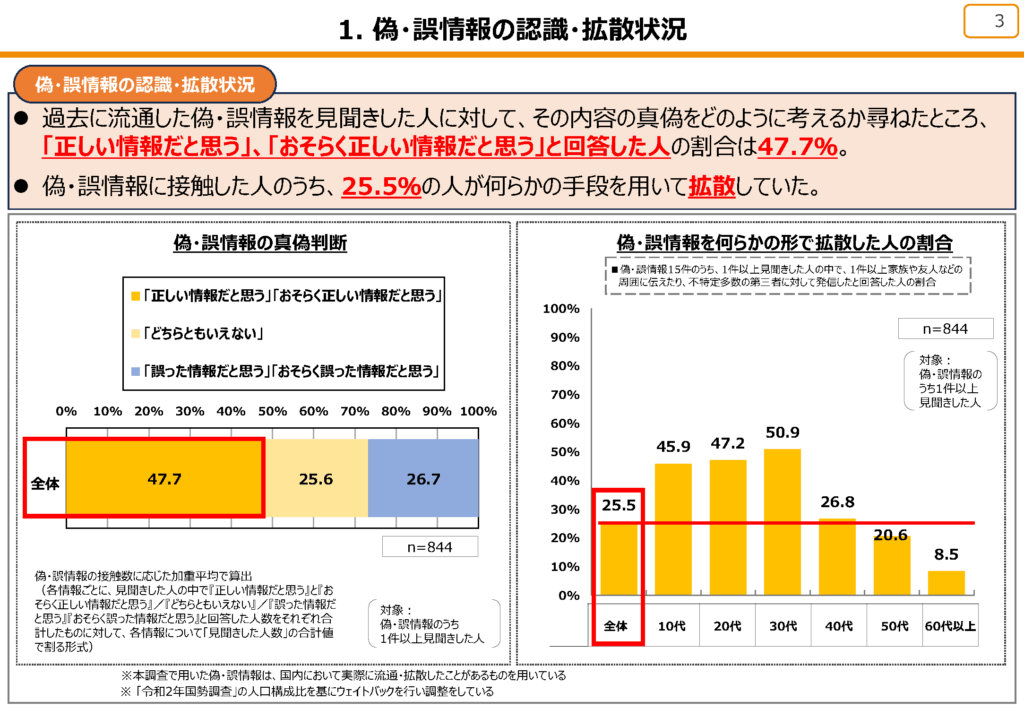

今、調査の「概要」を読んでいるのですが、かなり危機感を持たざるを得ません。ご紹介します。過去に流布した偽・誤情報を見聞きした人に対し、その情報の信ぴょう性について尋ねたところ、「正しい情報だと思う」または「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7%でした。

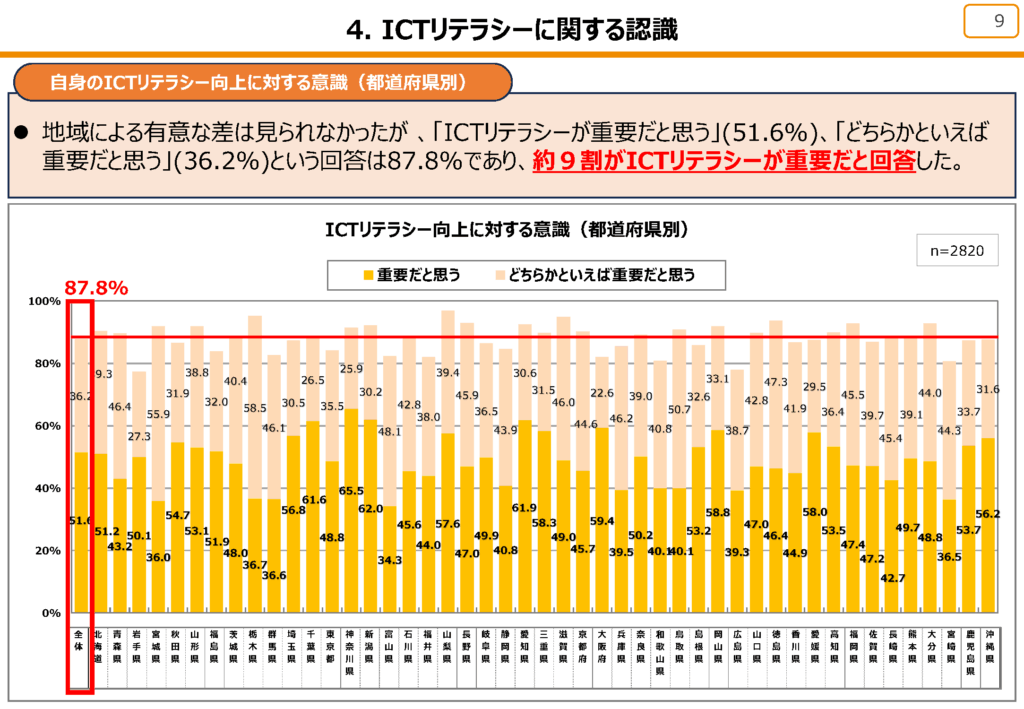

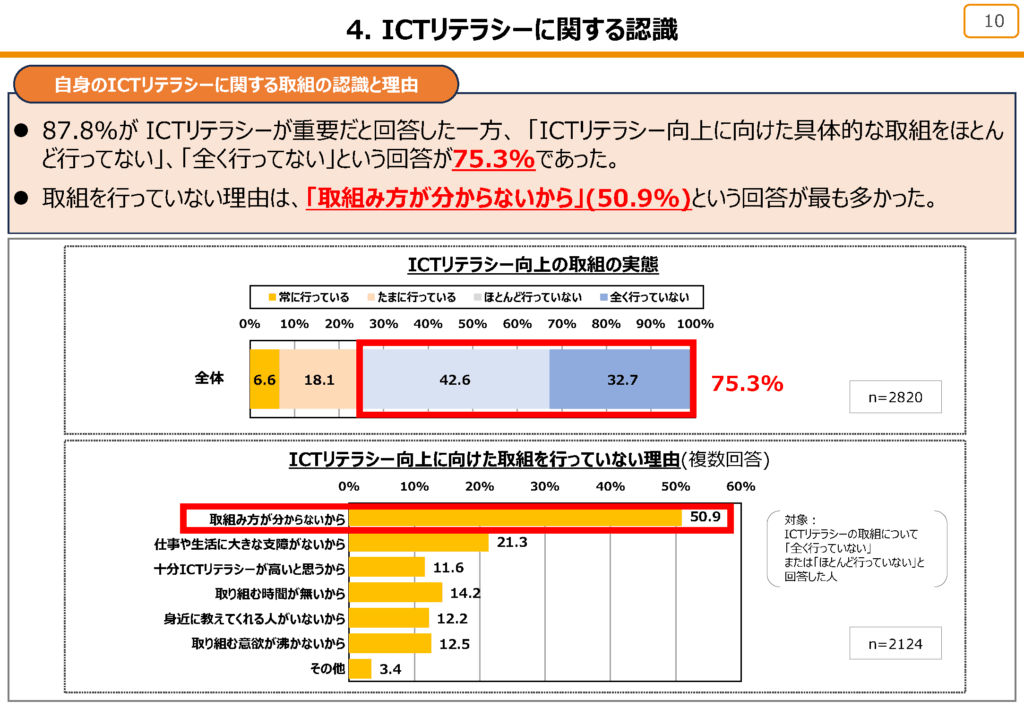

偽・誤情報に接触した人のうち、25.5%が何らかの手段で誤情報を拡散していました。一方で87.8%がICTリテラシーを重要だと考えているものの、75.3%はICTリテラシー向上に向けた具体的な取り組みをしていないと答えています。

この調査は国勢調査の人口構成比をもとに集計調整が行われているため、ある程度実態を反映していると思われます。ただし、インターネット利用者の回答であるため、世論調査のように電話調査と傾向が異なることもありますが、インターネットの話題については実態に近い内容でしょう。

信じてなくても「話の種になるから」と拡散する人がいる

興味深いのは、誤情報であっても約半数の人が正しいと思っているということです。

これをどう捉えるべきか。詳細な内訳は「概要」には書かれていないので分かりませんが、正しい情報だと思った人に絞った拡散率も見てみたいですね。

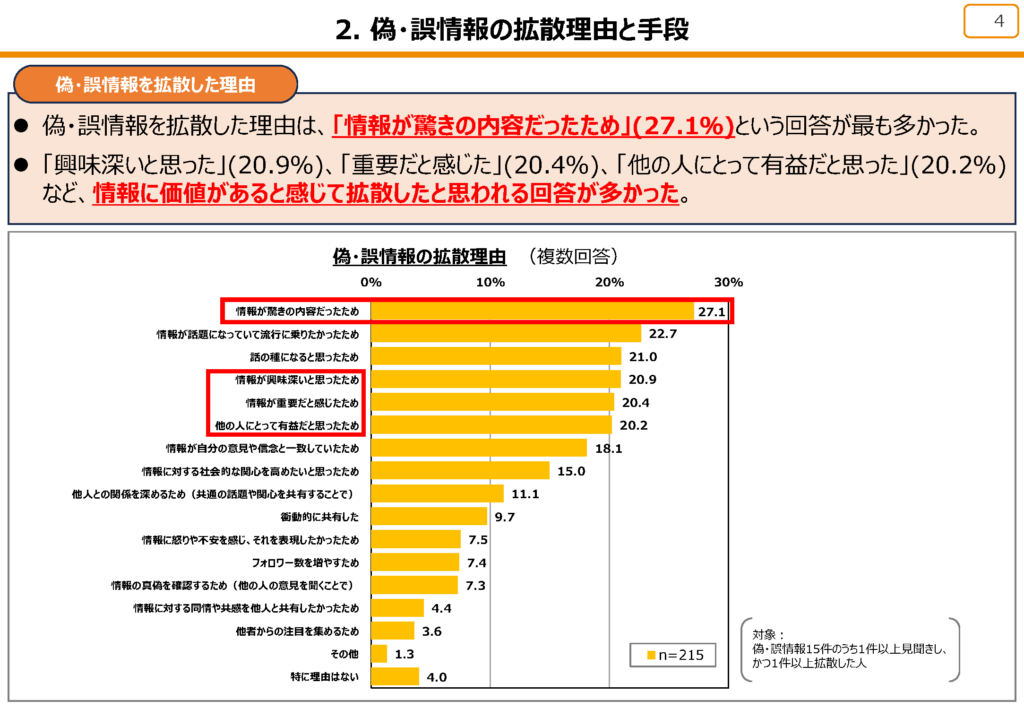

拡散の理由のうち、最も多かったのは「情報が驚きの内容だったため」で27.1%。その他、「情報が興味深いと思ったため」「情報が重要だと感じたため」「情報が他の人にとって有益だと思ったため」などの理由も多くありました。これらは4位、5位、6位の理由です。

2位と3位は「情報が話題になっていて流行に乗りたかったため」「話の種になると思ったため」で、それぞれ20数パーセント台でした。信じていなくても話題だから拡散した、というケースもあるわけです。

こうした軽い気持ちでの拡散が、さらなる誤情報の拡散につながるため注意が必要です。ただ、このような動機が上位にあることは、しっかり考えなければなりません。興味本位で拡散する行為にも対抗策が必要だと感じます。

「情報が自分の意見や信念と一致していたため」に仰天

さらに、怖いと思うのは7位の理由で、「情報が自分の意見や信念と一致していたため」が18.1%でした。最近のSNSを取り巻く状況を考えると非常に重要な結果です。約2割の人がこれを拡散の理由に挙げています。

つまり、嘘や間違った情報であっても、自分の信念や理念に合っていると拡散してしまうことがあるということです。それだけ「その情報が間違いであってほしくない」という強い思いが背景にあるわけです。

こうした場合、たとえそれが偽だと指摘されても、「これは正しい」という陰謀論的な方向に移ってしまう可能性が非常に高いです。これは個人的に非常に気になる点です。

ICTリテラシー向上に「欠けた視点」とは…

今回の結果は概要しか紹介していませんが、素直に信じてしまう人もいれば、疑いながらも信じてしまう人もいるという点を同時に考えなければなりません。そして、偽情報を意図的に拡散する人も存在するため、その点も含めて考える必要があると強く感じています。

一方で、約9割の人がICTリテラシーは重要だと回答し、地域による有意な差は見られませんでした。

ただ、9割が重要と言いながらも、具体的な取り組みをほとんど行っていない、全く行っていない人が75.3%にものぼります。これは約3分の1以上の人が取り組みをしていないことになります。しかも、「取り組み方が分からない」という人が半数いるのです。

学校ではICTリテラシーを教えることもあるかもしれませんが、社会に出てから、特にリタイア後に「陰謀論」にハマる人も増えています。しかし、そうした人たちに対してリテラシー向上の啓蒙活動があまり行われていないのが現状です。

若い人向けにはそのような活動がありますが、高齢者層へのリテラシー向上の取り組みが足りない現状があります。そのための準備を個人的に進めており、梅雨明けごろには動き出したいと考えています。

その時期になりましたら、また皆さんにもご紹介します。「ファクトチェック」や「フェイクニュース」というと難しい印象がありますが、肩肘張らずに気軽にリテラシーを高めあえる場や築く取り組みを行いたいと以前から考えていました。そろそろ実行の時だと感じましたので、またご案内いたします。

それではまた次回。