2025年7月6日、日曜日、のらニュースでございます。

さて、今日も、その日のうちに更新すればいいやという甘い考えのもと、遅くなってしまいました。

さて、土日はいかがお過ごしだったでしょうか? 私は昨夜、実家で食事をし、今日は一日ゴロゴロしていました。夜になって仕事をしなければいけないタイミングになり、その前に一応撮っておこうという感じで始めております。

悪石島・小宝島から島民避難

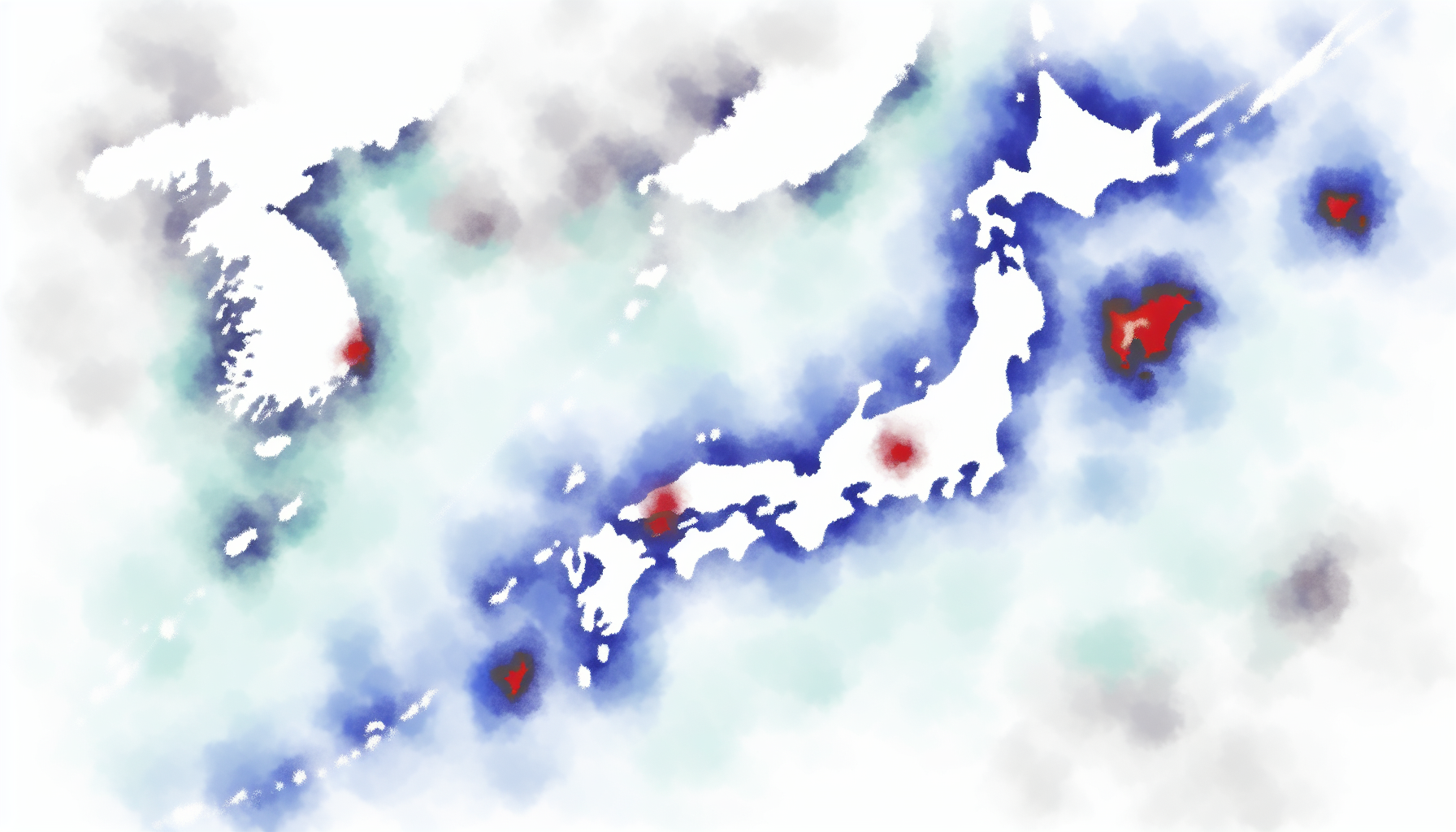

日曜日ということで、なかなか新しいニュースは多くはないのですが、やっぱり心配なのがトカラ列島の地震ですね。鹿児島県の島なわけですが、そのうち悪石島と小宝島から一部の島民が避難し始めています。

やはり島となると、フェリーなどで出なければならないので、避難にくい状況ではあります。住んでいる方々からすると、避難がなかなかしづらい。例えば高齢の方だったら、家から出ることすらできない状況になれば、島から出るなんて……となってしまいます。

しかし本当に、一日に何度も地震があります。震度5強というのも珍しくなく、数日前には震度6弱も記録しました。この地震がいつまで続くのか心配です。南海トラフ地震との関連性があまりないという話もありますが、何らかのエネルギーが溜まって、放出されているからこそ地震が起こっているわけです。

なので、いついかなるタイミングで、どこで放出されるかはわからないため、心配になります。東京にいるとその揺れを感じることはなかなかないのですが、今回の件で、いつでもどこでも危険と隣り合わせだということを改めて感じます。

災害×老朽化で問われるインフラの重要性

もし地震が発生した場合にはどのように対応するのか。私が引っ越してから2年ほど経ちますが、どこが一番近い避難所かをしっかり確認したことがなかったので、しなければならないと思いました。また、逃げる時にどんなものを持って行くのか、備蓄についても考えておかないといけません。

地震による被害ももちろんありますが、地震によってインフラが壊滅状態になる可能性もゼロではありません。2024年の能登半島地震では、水道復旧にかなり時間がかかったという話がありますし、大都市圏は特にインフラの劣化が進んでいます。道路陥没事故が埼玉で起こりましたが、あれも水道インフラの劣化からきたものです。

このような可能性のあるインフラがまだまだたくさんあります。補修していく必要がありますが、そのためにはもちろんお金が必要です。社会保障の充実も重要ですが、インフラの更新も同時に考えないと、安心して日本に住めるのかという疑問が出てきます。

限られた予算を「どう配分するか」が重要

通常の状況でも劣化しているのなら、もし地震が起こったら完全に寸断される恐れがあります。電力に関しても、だいぶ地中化されている地域は増えましたが、電柱があれば倒れる危険性もあります。安定した電力供給を考えると、ここもインフラをしっかりと更新する必要があります。

ただし、それには費用と人手がかかりますので、どこから予算を増やすかという問題が出てきます。受益者から見れば、これまで得ていた恩恵が突然途絶えると反発が起きるため、削ってほしくないという意見もあります。

「天災がある国」を前提にしなくてはいけない

例えば、福祉サービスとしては近年、教育無償化が進められています。でも私立学校への適用はどうなのか。公立に入りづらい地域では、受け皿としての私立が必須であることも理解しています。ただ、全国一律で私立学校を無償化するのかという議論もあります。

年金や健康保険と言った、社会保障の話は、今回の選挙でも争点になっています。高額療養費の制度改革が行われるのかどうか、上限額を高くする方向性に向かうのかなど、あらゆる方向性から考えられています。

お金の使い方については、「何にいくらかけるのか」を、しっかり示す必要があります。最初の話に戻りますが、日本は地震大国で、台風も毎年訪れます。「天災がある国」ということを理解しつつ、減災や復旧のためのお金の積み立てやプランが必要だと思います。それではまた次回です。

(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)